Le Neveu de Rameau (Q3978)

Jump to navigation

Jump to search

No description defined

| Language | Label | Description | Also known as |

|---|---|---|---|

| English | Le Neveu de Rameau |

No description defined |

Statements

1 reference

In diesen Kontext gehören vor allem dialogische Erzähltexte des ethischen Pluralisten Diderot, insbesondere Le neveu de Rameau, aber auch die in Jacques le fataliste eingebetteten, ethisch oft in einen unauflösbaren Widerspruch mündenden Erzählungen, die ›contes moraux‹ und ihr Pendant, die ›contes immoraux‹, und vor allem das Werk des Marquis de Sade, eine gewaltige und gewalttätige Verkehrung aufklärerischer Moral, die die literarischen Neuerungen der Aufklärung subversiv instrumentalisiert.

1 reference

Wo er erzählt, ist er sehr kurz, fast zu kurz; sobald irgend möglich, geht er zum Dialog über; diesen handhabt er mit seltener Meisterschaft; In der Religieuse erzählt die Nonne ihre Schicksale in der ersten Person;

1 reference

In Rameaus Neffe geisselt er ja die Verkommenheit und Sittenlosigkeit seiner Zeit. Solche satirische Darstellungen hält er für nützlich, wenn sie wahr sind.

2 references

Wie schwierig das Überleben, wie entwürdigend die Abhängigkeiten sein können, bezeugt Diderots Le neveu de Rameau (entstanden vermutlich zwischen 1762 und 1773).

Zusätzlich zu seiner Herausgebertätigkeit für die „Encyclopédie“, für die er selbst über tausend Artikel schreibt, verfaßt Diderot fundamentale dramentheoretische Abhandlungen zur Reform der Schauspielkunst und zum bürgerlichen Trauerspiel (Art. 114), das er selbst in seinen Theaterstücken umzusetzen versucht, ferner bedeutende kunsttheoretische und philosophische Schriften sowie ein erzähl-theoretisch innovatives Romanœuvre, das etwa durch dialogische Erzählstrukturen oder Einmischungen des Erzählers bereits auf den modernen Roman vorausweist, thematisch aber der Gesellschaftskritik der Aufklärung verpflichtet bleibt („Le neveu de Rameau“, um 1761/62 begonnen; „Jacques le fataliste et son maître“, um 1771-73 verfaßt).

2 references

Wie schwierig das Überleben, wie entwürdigend die Abhängigkeiten sein können, bezeugt Diderots Le neveu de Rameau (entstanden vermutlich zwischen 1762 und 1773). Das schriftstellerische Proletariat des 18. Jh.s betreibt, häufig unter dem Deckmantel der Pornographie, politische Subversion.

In ihr lässt sich, entlastet von tatsächlichen Konsequenzen, ästhetisch inszenieren und ausprobieren, was moralisch und politisch (nicht) wünschenswert und was überhaupt moralisch relevant ist. In diesen Kontext gehören vor allem dialogische Erzähltexte des ethischen Pluralisten Diderot, insbesondere Le neveu de Rameau, aber auch die in Jacques le fataliste eingebetteten, ethisch oft in einen unauflösbaren Widerspruch mündenden Erzählungen, die ›contes moraux‹ und ihr Pendant, die ›contes immoraux‹, und vor allem das Werk des Marquis de Sade, eine gewaltige und gewalttätige Verkehrung aufklärerischer Moral, die die literarischen Neuerungen der Aufklärung subversiv instrumentalisiert.

2 references

In ihr lässt sich, entlastet von tatsächlichen Konsequenzen, ästhetisch inszenieren und ausprobieren, was moralisch und politisch (nicht) wünschenswert und was überhaupt moralisch relevant ist. In diesen Kontext gehören vor allem dialogische Erzähltexte des ethischen Pluralisten Diderot, insbesondere Le neveu de Rameau, aber auch die in Jacques le fataliste eingebetteten, ethisch oft in einen unauflösbaren Widerspruch mündenden Erzählungen, die ›contes moraux‹ und ihr Pendant, die ›contes immoraux‹, und vor allem das Werk des Marquis de Sade, eine gewaltige und gewalttätige Verkehrung aufklärerischer Moral, die die literarischen Neuerungen der Aufklärung subversiv instrumentalisiert.

In Rameaus Neffe geisselt er ja die Verkommenheit und Sittenlosigkeit seiner Zeit.

1 reference

Zusätzlich zu seiner Herausgebertätigkeit für die „Encyclopédie“, für die er selbst über tausend Artikel schreibt, verfaßt Diderot fundamentale dramentheoretische Abhandlungen zur Reform der Schauspielkunst und zum bürgerlichen Trauerspiel (Art. 114), das er selbst in seinen Theaterstücken umzusetzen versucht, ferner bedeutende kunsttheoretische und philosophische Schriften sowie ein erzähl-theoretisch innovatives Romanœuvre, das etwa durch dialogische Erzählstrukturen oder Einmischungen des Erzählers bereits auf den modernen Roman vorausweist, thematisch aber der Gesellschaftskritik der Aufklärung verpflichtet bleibt („Le neveu de Rameau“, um 1761/62 begonnen; „Jacques le fataliste et son maître“, um 1771-73 verfaßt).

Le Neveu de Rameau (français)

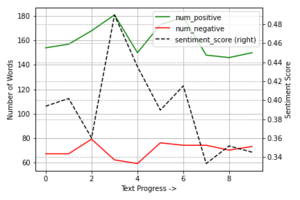

Diderot Neveu txt distant.png

432 × 288; 35 KB

432 × 288; 35 KB

1 reference

1 reference

1 reference

1 reference

1 reference

6 references

Diderot verfasst Le neveu de Rameau, satire seconde um 1762. Der Roman beinhaltet einen philosophisch-satirischen Dialog zwischen einer dem Neffen des berühmten Komponisten Rameau nachempfundenen Gestalt und einer Figur, die sich als „Moi" ausgibt. Dieses „Moi" tritt in vielen Werken Diderots auf und lässt sich als Maske des Autors deuten. Der Neffe, eine stadtbekannte Persönlichkeit, leidet an dem Konflikt zwischen dem Traum vom genialen Künstlertum und der erniedrigenden Rolle als schmarotzender Unterhalter des reichen Finanziers Bertin. „Moi" ist dagegen ein angesehener und etablierter Philosoph. In der Konfrontation dieser beiden Figuren werden etwa das Bohéme-Leben sowie das Verhältnis von Kunst und Moral kontrovers diskutiert.

Die im Eloge de Richardson formulierten Erkenntnisse über die an eine wirklichkeitsbezogene Kunst zu stellenden Anforderung finden Anwendung auch in Diderots folgendem Dialogroman Le Neveu de Rameau, wenngleich er hier von dem noch in La Religieuse befolgten traditionellen Romankonzept grundsätzlich abweicht.

3 references

Leben soll mir dagegen Salomons Philosophie und Weisheit, gute Weine zu trinken, köstliche Speisen zu schlucken, hübsche Weiber zu besitzen, auf weichen Betten zu ruhen; übrigens ist alles eitel.“67 Das Werk ist in Form eines Dialogs zwischen dem aufklärerischen Verfechter des Guten, Wahren, Schönen (mit „Ich“ bezeichnet) und dem Verächter der sittlichen Werte geschrieben.

1 reference

Diderot verfasst Le neveu de Rameau, satire seconde um 1762. Der Roman beinhaltet einen philosophisch-satirischen Dialog zwischen einer dem Neffen des berühmten Komponisten Rameau nachempfundenen Gestalt und einer Figur, die sich als „Moi" ausgibt.

1 reference

Diderot verfasst Le neveu de Rameau, satire seconde um 1762. Der Roman beinhaltet einen philosophisch-satirischen Dialog zwischen einer dem Neffen des berühmten Komponisten Rameau nachempfundenen Gestalt und einer Figur, die sich als „Moi" ausgibt.

2 references

Diderot verfasst Le neveu de Rameau, satire seconde um 1762. Der Roman beinhaltet einen philosophisch-satirischen Dialog zwischen einer dem Neffen des berühmten Komponisten Rameau nachempfundenen Gestalt und einer Figur, die sich als „Moi" ausgibt.

Wo er erzählt, ist er sehr kurz, fast zu kurz; sobald irgend möglich, geht er zum Dialog über; diesen handhabt er mit seltener Meisterschaft; Rameaus Neffe und Jacques le Fataliste sind glänzende Beweise seiner Virtuosität.

6 references

Diderot verfasst Le neveu de Rameau, satire seconde um 1762. Der Roman beinhaltet einen philosophisch-satirischen Dialog zwischen einer dem Neffen des berühmten Komponisten Rameau nachempfundenen Gestalt und einer Figur, die sich als „Moi" ausgibt. Dieses „Moi" tritt in vielen Werken Diderots auf und lässt sich als Maske des Autors deuten. Der Neffe, eine stadtbekannte Persönlichkeit, leidet an dem Konflikt zwischen dem Traum vom genialen Künstlertum und der erniedrigenden Rolle als schmarotzender Unterhalter des reichen Finanziers Bertin. „Moi" ist dagegen ein angesehener und etablierter Philosoph. In der Konfrontation dieser beiden Figuren werden etwa das Bohéme-Leben sowie das Verhältnis von Kunst und Moral kontrovers diskutiert.

Die im Eloge de Richardson formulierten Erkenntnisse über die an eine wirklichkeitsbezogene Kunst zu stellenden Anforderung finden Anwendung auch in Diderots folgendem Dialogroman Le Neveu de Rameau, wenngleich er hier von dem noch in La Religieuse befolgten traditionellen Romankonzept grundsätzlich abweicht. Dies zeigt sich am augenfälligsten darin, daß der Held des Romans kein moralisches Exempel setzt wie etwa die Hauptgestalten bei Richardson oder auch Diderots Nonne, sondern vielmehr durch ein moralisch zu verurteilendes Subjekt verkörpert wird. Der Gewinn an moralischer Erkenntnis resultiert hier nicht aus der Anteilnahme am Schicksal des Helden, sondern im Gegenteil aus der kritischen Auseinandersetzung mit ihm, die zugleich eine bewußte Distanzierung einschließt.

Leben soll mir dagegen Salomons Philosophie und Weisheit, gute Weine zu trinken, köstliche Speisen zu schlucken, hübsche Weiber zu besitzen, auf weichen Betten zu ruhen; übrigens ist alles eitel.“67 Das Werk ist in Form eines Dialogs zwischen dem aufklärerischen Verfechter des Guten, Wahren, Schönen (mit „Ich“ bezeichnet) und dem Verächter der sittlichen Werte geschrieben.

Diderot gelingt der Schritt vom traditionellen Konzept der spätaufklärerischen Romanliteratur mit ihrem ausgeprägten moralisierenden Charakter - wie es noch seinen Erzählwerken La Religieuse und Les deux amis de Bourbonne zugrunde lag - zu einer dialektischen Gestaltungsweise im Neveu de Rameau und im Jacques, wo die aufklärerische Moral nicht mehr exempelhaft vorgetragen, sondern im Für und Wider von Handlungen und Dialogen gleichsam aus der Betrachtung der Wirklichkeit gewonnen wird.

In diesen Kontext gehören vor allem dialogische Erzähltexte des ethischen Plu-ralisten Diderot, insbesondere Le neveu de Rameau , aber auch die in Jacques le fa-taliste eingebetteten, ethisch oft in einen unauflösbaren Widerspruch mündenden Erzählungen, die >contes moraux< und ihr Pendant, die >contes immoraux<, und vor allem das Werk des Marquis de Sade, eine gewaltige und gewalttätige Verkehrung aufklärerischer Moral, die die literarischen Neuerungen der Aufklärung subversiv instrumentalisiert.

Dass der Ich-Erzähler und Dorval zwei Seiten des Autors Diderot darstellen, liegt ebenso auf der Hand wie in Le neveu de Rameau die Doppelgestalt seiner unter dem Einfluss Humes stehenden Überlegungen zu Ethik und Moral in den Antagonisten >Moi< und Jean-Fran^ois Rameau, dem bürgerlichen Aufklärer und seinem genialischen, amoralischen und sozial heimatlosen Gegenspieler.

1 reference

Von Voltaire als „la canaille de la littérature“ diffamiert, wird dieser Typus des Schriftstellers doch von Voltaire selbst („Le pauvre diable“, 1760) und von Diderot („Le neveu de Rameau“, um 1761/62 begonnen) zur literarischen Figur erhoben.

1 reference

Zusätzlich zu seiner Herausgebertätigkeit für die „Encyclopédie“, für die er selbst über tausend Artikel schreibt, verfaßt Diderot fundamentale dramentheoretische Abhandlungen zur Reform der Schauspielkunst und zum bürgerlichen Trauerspiel (/'Art. 1 14), das er selbst in seinen Theaterstücken umzusetzen versucht, ferner bedeutende kunsttheoretische und philosophische Schriften sowie ein erzähl-theoretisch innovatives Romanoeuvre, das etwa durch dialogische Erzählstrukturen oder Einmischungen des Erzählers bereits auf den modernen Roman vorausweist, thematisch aber der Gesellschaftskritik der Aufklärung verpflichtet bleibt („Ec neveu de Rameau“, um 1761/62 begonnen; Jacques le fataliste et son maître“, um 1771-73 verfaßt).

2 references

Zusätzlich zu seiner Herausgebertätigkeit für die „Encyclopédie“, für die er selbst über tausend Artikel schreibt, verfaßt Diderot fundamentale dramentheoretische Abhandlungen zur Reform der Schauspielkunst und zum bürgerlichen Trauerspiel (/'Art. 1 14), das er selbst in seinen Theaterstücken umzusetzen versucht, ferner bedeutende kunsttheoretische und philosophische Schriften sowie ein erzähl-theoretisch innovatives Romanoeuvre, das etwa durch dialogische Erzählstrukturen oder Einmischungen des Erzählers bereits auf den modernen Roman vorausweist, thematisch aber der Gesellschaftskritik der Aufklärung verpflichtet bleibt („Ec neveu de Rameau“, um 1761/62 begonnen; Jacques le fataliste et son maître“, um 1771-73 verfaßt).

In der spannungsgeladenen Atmosphäre der Auseinandersetzungen um die Aufklärungsbewegung und innerhalb ihrer eigenen Reihen begann Diderot mit der Arbeit an seinen beiden Romanen La religieuse (1760; „Die Nonne“) und Le neveu de Rameau (wahrscheinlich 1761 begonnen; „Rameaus Neffe“).

2 references

Die im Eloge de Richardson formulierten Erkenntnisse über die an eine wirklichkeitsbezogene Kunst zu stellenden Anforderung finden Anwendung auch in Diderots folgendem Dialogroman Le Neveu de Rameau, wenngleich er hier von dem noch in La Religieuse befolgten traditionellen Romankonzept grundsätzlich abweicht.

Diderot gelingt der Schritt vom traditionellen Konzept der spätaufklärerischen Romanliteratur mit ihrem ausgeprägten moralisierenden Charakter - wie es noch seinen Erzählwerken La Religieuse und Les deux amis de Bourbonne zugrunde lag - zu einer dialektischen Gestaltungsweise im Neveu de Rameau und im Jacques, wo die aufklärerische Moral nicht mehr exempelhaft vorgetragen, sondern im Für und Wider von Handlungen und Dialogen gleichsam aus der Betrachtung der Wirklichkeit gewonnen wird.

1 reference

Die im Eloge de Richardson formulierten Erkenntnisse über die an eine wirklichkeitsbezogene Kunst zu stellenden Anforderung finden Anwendung auch in Diderots folgendem Dialogroman Le Neveu de Rameau, wenngleich er hier von dem noch in La Religieuse befolgten traditionellen Romankonzept grundsätzlich abweicht. Dies zeigt sich am augenfälligsten darin, daß der Held des Romans kein moralisches Exempel setzt wie etwa die Hauptgestalten bei Richardson oder auch Diderots Nonne, sondern vielmehr durch ein moralisch zu verurteilendes Subjekt verkörpert wird. Der Gewinn an moralischer Erkenntnis resultiert hier nicht aus der Anteilnahme am Schicksal des Helden, sondern im Gegenteil aus der kritischen Auseinandersetzung mit ihm, die zugleich eine bewußte Distanzierung einschließt.

1 reference

Da die Petersburger Handschrift, die der Übersetzung zugrunde lag, danach nicht mehr auffindbar war, mußten sich die Franzosen zunächst mit einer Rückübersetzung des Goetheschen Rameaus Neffe (1821) begnügen. Erst 1891 wurde das Werk nach dem wiederentdeckten authentischen Text in französischer Sprache veröffentlicht.66 Der Held dieses Dialogs hat wirklich gelebt. Es handelt sich um den Neffen des bekannten französischen Komponisten Rameau, der hier jene Schicht entwurzelter Existenzen des in Auflösung begriffenen Ancien régime repräsentiert, die, unfähig, ihre zweifellos vorhandene Begabung in den Dienst des gesellschaftlichen Fortschritts zu stellen, cs vorzieht, auf Kosten der Gesellschaft ein Schmarotzerdasein zu führen. Rameaus Neffe, der sich als Parasit von den Brosamen der höheren Klassen nährt, hat das ursprüngliche, natürliche, sittliche Empfinden, das etwa die Nonne in ihrem Kampf um Frei heit, Recht, Liebe, Menschlichkeit beseelt, fast völlig verloren.

2 references

Da die Petersburger Handschrift, die der Übersetzung zugrunde lag, danach nicht mehr auffindbar war, mußten sich die Franzosen zunächst mit einer Rückübersetzung des Goetheschen Rameaus Neffe (1821) begnügen. Erst 1891 wurde das Werk nach dem wiederentdeckten authentischen Text in französischer Sprache veröffentlicht.66 Der Held dieses Dialogs hat wirklich gelebt. Es handelt sich um den Neffen des bekannten französischen Komponisten Rameau, der hier jene Schicht entwurzelter Existenzen des in Auflösung begriffenen Ancien régime repräsentiert, die, unfähig, ihre zweifellos vorhandene Begabung in den Dienst des gesellschaftlichen Fortschritts zu stellen, cs vorzieht, auf Kosten der Gesellschaft ein Schmarotzerdasein zu führen.

In dieser Satire (wie Diderot selbst sein Werk nennt) auf Erscheinungsformen der in Auflösung begriffenen Feudalgesellschaft ist es dem Autor gelungen, die gesellschaftlichen Widersprüche und Probleme in einer Tiefe auszuloten, die für seine Zeit ungewöhnliche Einsichten in die Dialektik des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses und seiner ideologischen Erscheinungsformen vermittelt.

2 references

Da die Petersburger Handschrift, die der Übersetzung zugrunde lag, danach nicht mehr auffindbar war, mußten sich die Franzosen zunächst mit einer Rückübersetzung des Goetheschen Rameaus Neffe (1821) begnügen. Erst 1891 wurde das Werk nach dem wiederentdeckten authentischen Text in französischer Sprache veröffentlicht.66 Der Held dieses Dialogs hat wirklich gelebt. Es handelt sich um den Neffen des bekannten französischen Komponisten Rameau, der hier jene Schicht entwurzelter Existenzen des in Auflösung begriffenen Ancien régime repräsentiert, die, unfähig, ihre zweifellos vorhandene Begabung in den Dienst des gesellschaftlichen Fortschritts zu stellen, cs vorzieht, auf Kosten der Gesellschaft ein Schmarotzerdasein zu führen.

Am meisten bewundert wird unter allen Gestalten, die Diderot geschaffen hat, Rameaus Neffe. Dieser ist aber deshalb so gut gelungen, weil es ihm an innerem Seelenleben, an Gemüt fehlt. Rameau ist ein intelligenter Lump, der in fast naiver Gemeinheit ein tierisches Dasein führt, der nur sinnlichen Genüssen nachgeht, für den es nichts Hohes und Edles giebt, er ist das Ideal egoistischer Gemeinheit.

1 reference

Da die Petersburger Handschrift, die der Übersetzung zugrunde lag, danach nicht mehr auffindbar war, mußten sich die Franzosen zunächst mit einer Rückübersetzung des Goetheschen Rameaus Neffe (1821) begnügen. Erst 1891 wurde das Werk nach dem wiederentdeckten authentischen Text in französischer Sprache veröffentlicht.66 Der Held dieses Dialogs hat wirklich gelebt. Es handelt sich um den Neffen des bekannten französischen Komponisten Rameau, der hier jene Schicht entwurzelter Existenzen des in Auflösung begriffenen Ancien régime repräsentiert, die, unfähig, ihre zweifellos vorhandene Begabung in den Dienst des gesellschaftlichen Fortschritts zu stellen, cs vorzieht, auf Kosten der Gesellschaft ein Schmarotzerdasein zu führen. Es entsteht hier ein Bild dieser Gesellschaft, in der alle nach Macht über die Mitmenschen, nach höheren Posten, nach Reichtum und Geld jagen und in der die menschliche Würde verlorengeht.

1 reference

Da die Petersburger Handschrift, die der Übersetzung zugrunde lag, danach nicht mehr auffindbar war, mußten sich die Franzosen zunächst mit einer Rückübersetzung des Goetheschen Rameaus Neffe (1821) begnügen. Erst 1891 wurde das Werk nach dem wiederentdeckten authentischen Text in französischer Sprache veröffentlicht.66 Der Held dieses Dialogs hat wirklich gelebt. Es handelt sich um den Neffen des bekannten französischen Komponisten Rameau, der hier jene Schicht entwurzelter Existenzen des in Auflösung begriffenen Ancien régime repräsentiert, die, unfähig, ihre zweifellos vorhandene Begabung in den Dienst des gesellschaftlichen Fortschritts zu stellen, cs vorzieht, auf Kosten der Gesellschaft ein Schmarotzerdasein zu führen. Es entsteht hier ein Bild dieser Gesellschaft, in der alle nach Macht über die Mitmenschen, nach höheren Posten, nach Reichtum und Geld jagen und in der die menschliche Würde verlorengeht.

1 reference

Leben soll mir dagegen Salomons Philosophie und Weisheit, gute Weine zu trinken, köstliche Speisen zu schlucken, hübsche Weiber zu besitzen, auf weichen Betten zu ruhen; übrigens ist alles eitel.“67 Das Werk ist in Form eines Dialogs zwischen dem aufklärerischen Verfechter des Guten, Wahren, Schönen (mit „Ich“ bezeichnet) und dem Verächter der sittlichen Werte geschrieben.

2 references

Leben soll mir dagegen Salomons Philosophie und Weisheit, gute Weine zu trinken, köstliche Speisen zu schlucken, hübsche Weiber zu besitzen, auf weichen Betten zu ruhen; übrigens ist alles eitel.“67 Das Werk ist in Form eines Dialogs zwischen dem aufklärerischen Verfechter des Guten, Wahren, Schönen (mit „Ich“ bezeichnet) und dem Verächter der sittlichen Werte geschrieben.

Die Wahrheit muß auf einer dritten Ebene liegen. Diese zu finden aber überläßt Diderot dem Leser, nachdem er die Problematik mit Argumenten und Gegenargumenten genügend erhellt und zugleich auch die Richtung für die Lösung gewiesen hat. Denn daß die alle menschlichen Werte negierende Haltung des Neffen zu verurteilen und dem Philosophen bei allen Unzulänglichkeiten seiner Anschauungen in seiner moralischen Zielstellung zu folgen ist, daran läßt Diderot keinen Zweifel. Zugleich aber wird aus dem Gespräch ersichtlich, daß moralische Entrüstung allein nicht ausreicht. Vielmehr trifft auch den moralisierenden Philosophen insofern eine Mitschuld an der so umfassenden Korruption der Welt, als er konkret nichts tut, diesen Zuständen entgegenzutreten. Er macht sich mitschuldig, wenn er darin einen Ausnahmezustand sieht und sich seiner Verantwortung dafür zu entziehen sucht. Denn wie der Neffe ist auch sein bürgerlich ehrenhafter Gesprächspartner Teil dieser Welt. Der Parasit erkennt richtig, daß auch dieses verantwortungslose Moralisieren einen Keim der Fäulnis enthält. Daraus ergibt sich: „Die umfassendere Gesellschaftserkenntnis besitzt offensichtlich der Parasit, Rameaus Neffe, denn er kennt seine eigene Korruption und die indirekte Korruption seines Gegenspielers.“ In dem Sinne hat auch Hegel in der Phänomenologie des Geistes den Neveu interpretiert. In dieser Satire (wie Diderot selbst sein Werk nennt) auf Erscheinungsformen der in Auflösung begriffenen Feudalgesellschaft ist es dem Autor gelungen, die gesellschaftlichen Widersprüche und Probleme in einer Tiefe auszuloten, die für seine Zeit ungewöhnliche Einsichten in die Dialektik des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses und seiner ideologischen Erscheinungsformen vermittelt.

1 reference

Leben soll mir dagegen Salomons Philosophie und Weisheit, gute Weine zu trinken, köstliche Speisen zu schlucken, hübsche Weiber zu besitzen, auf weichen Betten zu ruhen; übrigens ist alles eitel.“67 Das Werk ist in Form eines Dialogs zwischen dem aufklärerischen Verfechter des Guten, Wahren, Schönen (mit „Ich“ bezeichnet) und dem Verächter der sittlichen Werte geschrieben.

1 reference

In dieser Satire (wie Diderot selbst sein Werk nennt) auf Erscheinungsformen der in Auflösung begriffenen Feudalgesellschaft ist es dem Autor gelungen, die gesellschaftlichen Widersprüche und Probleme in einer Tiefe auszuloten, die für seine Zeit ungewöhnliche Einsichten in die Dialektik des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses und seiner ideologischen Erscheinungsformen vermittelt.

1 reference

In Rameaus Neffe geisselt er ja die Verkommenheit und Sittenlosigkeit seiner Zeit.